Qabbal par Cirdec.

Racine verbale : recevoir, accueillir

Adverbe : vis à vis, face à face, en présence de …

La Qabbale est en quelque sorte le face à face entre le poids de la lettre et celui ou celle qui la reçoit, qui l’accueille, qui va pouvoir s’identifier par un signe de reconnaissance ; c’est accepter le don d’une révélation consignée dans la Bible mais aussi transmise de bouche à oreille comme une confidence murmurée à mi-voix, tel un secret de famille.

Rabbi Nahman de Bratzlav nous conte cette histoire : il était une fois un roi qui savait lire dans les étoiles. Il appela un jour son conseiller et lui dit : « J’ai étudié le ciel ; un grand malheur menace : des influences maléfiques vont s’exercer sur nos récoltes de l’année et tous ceux qui se nourriront, si peu que ce soit, de notre blé nouveau, vont sur-le-champ être atteints de folie. Aucun d’entre eux ne conservera sa raison. Toi, mon conseiller fidèle, dis-moi, qu’allons-nous devenir ?

– Sire, qu’à cela ne tienne. Faites garder pour vous, pour moi, des réserves suffisantes. L’essentiel n’est-il pas que le roi, plutôt que ses sujets, conserve droite raison ?

– Que dis-tu ? reprit le roi. Toi et moi, nous allons donc nous trouver seuls « sensés » parmi tout un peuple en folie ? Ah ! cette épreuve serait trop cruelle ! Mieux vaudrait devenir fous, nous aussi ! (…). Ne songes-tu pas qu’eux tous, rassemblés contre nous, en notre solitude, nous considéreraient comme étant seuls fous, tandis qu’eux-mêmes se regarderaient comme se trouvant tous dans leur entier bon sens ?

– Sire, que ferons-nous donc ? Car il n’est plus de solution.

– J’ai trouvé, dit le roi. Nous allons, toi et moi, nous résigner au sort commun. Nous mangerons ces aliments fatals, et nous accepterons de devenir, tout comme les derniers de nos sujets, les victimes de cette pollution mentale, la pire de toutes. Mais avant de laisser notre esprit sombrer dans la ténèbre, tu vas graver sur ton front , comme je vais graver sur le mien, le signe de la folie. Et ce sera notre marque distinctive qui nous empêchera de nous confondre avec la foule inconsciente de sa propre démence ; fous nous serons, toi et moi serons fous. Mais quand tu porteras ton regard sur mon front, et moi de mon côté, lorsque j’apercevrai ton visage, nous ne serons pas dupes ; l’illusion ne nous aura pas tout entier enchaînés ; et si notre raison nous a quittés sans retour et si nous sommes fous sans espoir de guérison, du moins, nous le saurons. »

Ce texte se passe de commentaires. Cependant, je rajouterai ce dicton qui dit : « Il n’y a pas pire fou que celui qui s’ignore ». Dans les milieux hassidiques, on admet qu’il demeure comme une sorte de réservoir de lettres, sans ordre ni cohérence, qui se trouvent ainsi mises de côté, pour pouvoir former le mot correspondant aux différents épisodes à venir de l’histoire humaine. « Cela veut dire que toutes les lettres de la Torah (…), en ce temps-là, n’étaient pas encore combinées en ces combinaisons de lettres que nous lisons aujourd’hui (…). Plus exactement, ces mots n’existaient pas encore, car les événements de la création qu’ils relatent n’étaient pas encore accomplis. Ainsi, toutes les lettres de la Torah étaient mêlées, et ce n’est que lorsqu’un événement quelconque s’accomplissait dans le monde, que les lettres se rangeaient en ces combinaisons de mots par lesquelles cet événement était relaté… ». Dès que quelque chose se passait, les combinaisons de lettres se formaient, suivant cet ordre. Si un autre événement avait lieu, d’autres combinaisons surgissaient » (Rabbi Pinhas de Koretz, Cf. G.-G. Scholem : La Qaballe et sa symbolique, op. cit., p.p. 88-89).

Aussi, la question peut se poser de savoir, de quelles possibilités infinies d’inventions nouvelles, demeurent capables les lettres, d’une part, soumises à l’événement et d’autre part, créatrices de ce qu’elles traduisent dans leur propre langage. Ceci nous amène à penser au mouvement ; rien n’est fixé, ni figé, tout se meut. Les lettres prennent leur poids, elles pèsent dans leur participation à la création. C’est le poids de la lettre : « Kavod ». C’est dire toute la diversité, la richesse, la multiplicité des interprétations dont nous pouvons user, rejoignant ainsi cette notion typiquement hébraïque, d’accompli et d’inaccompli.

La Torah est une expression éminente du jeu sublime des 22 lettres.

Gikatilia dit à ce sujet : « Reconnaissez la façon et la manière miraculeuse dont la Torah fut tissée par la sagesse de D.(…). La Torah toute entière est une trame de surnoms(…), et ces attributs sont de leur côté, une trame faite des différents Noms de D. Et ces Noms sacrés eux-mêmes, dépendent tous du Tétragramme avec lequel tous sont liés. C’est pourquoi la Torah toute entière est enfin tissée de ce Tétragramme YHWH » . (Gikatilia : Scha’aré Orah 2b.).

C’est par tout le jeu d’innombrables transmutations de consonnes, que parvient à s’opérer, à partir du Tétragramme, puis des différents Noms divins, cette opération du « tissage » de la Torah. Tous les Noms divins et tous les attributs du Saint, béni soit-Il, bien qu’ils désignent tous le même D., sont autant de voies différentes et de sentiers divers. Le théologien Juda Halévi, voit dans les lettres du Tétragramme, comme autant de voyelles permettant la lecture de toutes les autres lettres. Autrement dit, le Yod, le Hé, le Waw et le Hé sont à ses yeux, les génératrices de la lecture, qu’on appelle les « Matrès lectionis » et comme « les esprits des autres lettres ». C’est donc que les Noms, tous les Noms de D., ne peuvent être lus qu’à partir du Tétragramme et en référence qu’à Lui-Seul.

Ceci nous ramène à la raison pour laquelle j’ai cru nécessaire de m’attarder sur ce point en particulier, afin de compléter mon explication un tant soit peu brouillon de ma première intervention à propos de Ehad : Un (1 8 4=13), de Ahvah : Amour (1 5 2 5=13) et le Tétragramme Sacré YHWH : Adonaï (10 5 6 5=26) qui totalise UN =13 et Amour =13 et ensemble font Adonaï =26. Quand le Un rejoint Adonaï, ou quand l’Amour s’unit à Adonaï (13 26=39), cela donne le mot Tal 39 la « rosée », teit =9 et Lamed =30.

Tal 39, la rosée, commence le mot Tallit qui est le châle de prière avec les Tsitsit aux quatre coins, eux-mêmes formés de fils noués et entourés afin de garder les valeurs 26, 13 et 39 présentes lors de la prière et qui devient elle-même la rosée en mouvement vers le haut.

Ces valeurs sont là pour nous permettre de faire des relations chiffrées entre les lettres, les mots, les paragraphes, les chapitres … Elles créent des relations dans les équivalences et les multiples et me permettent de dire : « Adonaï, Un est Amour ».

Derrière l’opacité de l’encre, j’entre dans la transparence des mots et j’accède à leurs sens cachés, leur secret.

C’est par le secret des chiffres, que j’entre dans la confidence de la lettre qui elle-même suppose la confiance, la foi, la Emmunah. Cela dit en passant, Chiffre Sépher et Secret Sod, ont d’ailleurs la même valeur numérique 7. Pour nous aider à comprendre comment accéder au « trésor de cette connaissance secrète », cette histoire nous aidera à discerner le sens de cette quête.

« Dans un riche palais, était enfermée une ravissante princesse. Elle avait un amoureux qui, poussé par le désir d’entrevoir au moins sa bien-aimée, s’en venait bien souvent rôder tout autour du palais. Un jour, la princesse se décida à faire pratiquer, dans la muraille, une petite ouverture ; et, lorsqu’elle voyait arriver le jeune homme, vite, elle approchait son visage ; mais seulement pour un court instant ».

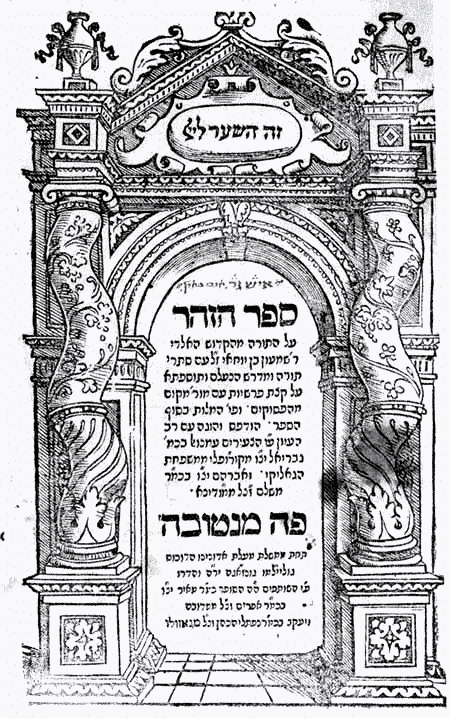

Il en est de même pour l’Écriture, commente le Zohar : « Lorsque l’homme s’approche, elle lui parle, mais comme à travers un rideau. Son interlocuteur commence-t-il petit à petit à comprendre ? Elle se met à lui parler comme à travers un voile transparent. Enfin, quand l’habitude lui a rendu sa présence familière, c’est « face à face » (qaballe) qu’elle se montre à lui, pour lui révéler ses secrets cachés depuis le commencement des temps… ». « C’est pourquoi », conclut le Zohar : « il sied aux hommes de s’appliquer avec soin à l’Écriture et d’en devenir les amants » (Cf. Sépher ha Zohar , II, 98-99). Ces « amants de l’Écriture » qui se consacrent à étudier les secrets de la Loi, ce sont les « porteurs du secret ». Rabbi Siméon Bar Yo’haï (l’un des maîtres les plus éminents de la période après 135 de l’ère chrétienne, appelé aussi « la Sainte lampe » et à qui on attribue le Zohar), nous rappelle que : « nous vivons sur l’écorce de la réalité et savons à peine en atteindre le cœur. Car le secret est au cœur de l’apparent et le connu n’est que l’aspect apparent de l’inconnu ». Ces lettres révèlent des nombres. Ces lettres sont devant nos yeux, mais nous ne les voyons pas, si nous n’effectuons pas l’opération mentale qui consiste à permuter les formes en nombre et le nombre en lettres. Cette opération fait surgir, rend présent, un nombre qui se manifeste par son « immatérialité ». Ces représentations graphiques, construites par le langage, donnent à voir des structures, des formes, et recèlent ou révèlent des nombres. L’écriture redessine d’autres sens par le nombre des formes. Chacun de ces nombres présente une multiplicité potentielle de sens. Selon les commentaires mystiques du « Zohar », « Splendeur », ((7 5 200=7 5 2=14=1 4=5),( et 5 c’est Hé, le souffle de vie)), « Avec les 22 lettres de l’Alephbeit et les 10 nombres primordiaux, D. a créé le monde. Les lettres et les nombres constituent le substrat de cette création graphique, sans s’éloigner de la littéralité. Le but est de retrouver la véritable essence du langage, le Nom de D., Unité du mouvement du langage.

La valeur numérique des lettres, met celui qui les contemple, devant un mouvement physique et mental, qui permet de sortir du « statique ». La vision ne représente qu’une étape ; le reste de l’opération est mentale et demande un regard intériorisé. C’est passer du limité à l’illimité, du visible à l’invisible. C’est faire acte de foi, que d’entrer dans la fiance de la lettre, dans sa transparence, dans sa confidence. C’est la « emunah » On pourrait résumer la démarche suivante comme ceci : Je vois un mot écrit dans sa littéralité et je le dépouille de ses artifices, pour le retrouver dans sa racine. Cette racine m’interpelle, elle me fait un signe d’entendement, un clin d’œil allusif, qui suscitent en moi une recherche d’autres références. Ces autres références sont le retournement de deux ou trois lettres dans tous les sens, pour faire surgir une vision nouvelle du mot ou de la lettre et lui donner par cet « écrasement » , comme on foule le raisin, le nectar, le nec plus ultra des lettres.

Je peux par exemple dire que Binah « discernement » est la contraction de Ben-Yah – « Fils de D. ». Le Zohar précise que : « quand Yod et Hé sont unis et que le Fils est avec eux, la synthèse est parfaite. C’est la réalisation de la perfection de tout ».(Cf. Sépher ha Zohar II, 55 a. dans le traité de Rabbi Abba l’ancien). Je peux aussi dire que Hokhmah « Sagesse » c’est Hok et Mah, « la voûte palatale » et « la question Quoi ? ». Ainsi, pour moi, la sagesse devient : « La sagesse, c’est ouvrir la bouche et dire : Quoi ? ».

Le secret qui s’est dévoilé, me fait entrer dans la confidence et l’émerveillement de la découverte. Ceci m’engage à prendre conscience que ce n’est pas une fin en soi, mais au contraire, un encouragement, à sans cesse recommencer à scruter le poids des mots.

Kavodth être lourd et Kabédth honorer, glorifier. Quand je scrute le poids des mots, j’honore et je glorifie D. J’entre dans une autre dimension, celle du poids de la gloire.

Pour accéder au secret, à la confidence des lettres, les trois étapes qui précèdent le secret sont des passages obligés. Il n’est cependant pas certain pour autant, que l’une soit meilleure que l’autre, pas plus qu’il faille obligatoirement parcourir tous les stades. Ceci appartient à la sensibilité de chacun et au besoin que chacun, chacune, ressent, d’aborder telle ou telle démarche. Toute démarche de recherche est respectable, quelle qu’elle soit ; elle n’entraîne aucun jugement de valeur, car elle contribue à faire descendre la sainteté ici-bas, la Chékinah, la présence divine. Ceci devrait nous garder de toute forme d’intégrisme.

De quoi faire mentir l’expression : « N’y allons pas par quatre chemins ! ».

Nous en arrivons à la lecture de l’Écriture dans ses quatre sens. Ces quatre sens sont représentés par le mot PaRDèS « Paradis » qui est la contraction de : Peshat — Etendre, s’étendre (tendre un vêtement).

-Assaillir (s’étendre pour piller comme l’armée qui envahit).

-Enlever un vêtement, déshabiller, dépouiller.

C’est voir l’extérieur des choses et envisager de les mettre à nu, de les dépouiller de leurs artifices en faisant ressortir la racine bilitère ou trilitère.

Remez -Faire signe, signe, clin d’œil, sens allusif.

C’est le clin d’œil que vous fait une lettre ou un groupe de deux trois lettres qui font allusion à d’autres références. Le clin d’œil de la connivence.

Derasch -Sermon, commentaire, exigence d’une réponse dans le sens intuitif, analogique. — Fouler, écraser(comme on écrase un fruit pour en faire sortir le nectar.

-Chercher, demander, rechercher, s’informer Exiger, réclamer. Se préoccuper de, se mettre en peine pour… C’est de là que vient le mot Midrasch , Mi ?– Qui Chercher? Qui demander? Sod -Secret, confidence.

C’est la « Connaissance par amour », « la Torah ne révélant ses secrets qu’à ceux qui l’aiment » ( Cf. Sépher ha Zohar II, 99 b.).

7 mots en 28 lettres Genèse I,1.

Le Zohar nous dit : « Les vides du monde seront comblés et les blancs de la Torah, enfin remplis ».

Rabbi Lévi Isaac de Berditchev nous dit : « Voilà ce qui en est : le blanc, les espaces dans la Torah, proviennent également des lettres, mais nous ne savons comment les lire, comme nous lisons le noir des lettres. À l’époque messianique, D. révélera le blanc de la Torah dont les lettres sont actuellement invisibles pour nous ». C’est dans ce sens qu’il est possible d’interpréter les paroles prophétiques d’Ezéchiel annonçant « Une nouvelle Torah ».(Cf. Ez. 36, 20-27).

Écrire, c’est sans doute tenter de dire ce qu’on ne peut pas montrer et s’efforcer de montrer ce qu’on ne peut pas dire, et ainsi s’essayer toujours à franchir une frontière, accomplir un passage, un déplacement.

Le sens « Sod », secret, confidence, est occulté dans la tradition occidentale par une approche linguistique de l’Écriture, la limitant à une vision restrictive. Ce sens « Sod », est comme un démoulage transparent de la parole qui permet de retrouver un savoir perdu ; c’est voir en transparence ce que cache l’opacité de l’encre, ce qu’il y a derrière la lettre.

Je dirais qu’écrire, c’est ouvrir une forme d’interprétation, à la multiplicité des regards de ses lecteurs, libres de choisir celle qui leur semblera la meilleure.

Au-delà des lettres, il y a les mots, les phrases, les versets, les chapitres, les livres et leurs découpages qui ne sont jamais innocents.

Si je me réfère au Ch. 1, v.1 de la Genèse, je vois un grand Beith ; c’est le Beith Kébira, de la racine hébraïque Kabbar, multiplier et dans son sens adjectif Kabbir, fort, grand, puissant ; impétueux, violent. Il est intéressant de constater que l’anagramme de Kabbar, c’est Bakker , renaître, porter de nouveaux fruits ; je vois aussi que la valeur de ces lettres est 2, 20, 200. Ce Beith kébira, plus grand que les 27 lettres qui suivent attire mon attention sur sa valeur 2 . Il me dit qu’il faut commencer par 2. Je constate que ce premier verset s’écrit en 7 mots, qui eux-mêmes s’écrivent en 28 lettres. Le rapport 28/7, c’est 4. Quatre me fait penser au carré de 2 (2X2). Kabbar, qui veut dire multiplier, me conforte dans ce sens.

Et si j’écrivais ces 7 mots dans un carré de 7 multiplié par 7, soit 49 cases. J’y inscris le premier verset en commençant par 2. Je vois que le Aleph me sert de guide graphique et je constate avec plaisir que le Hé de Haschamaïm, Cieux, peut effectivement être remplacé par le Aleph, comme le propose Rachi dans le commentaire de ce verset, et lire Esch-Maïm Feu-Eau.

Il y a 7 Aleph qui apparaissent en forme de triangle, un par mot ; or le triangulaire de 7, c’est précisément 28, selon la formule proposée par J. Chopineau* :

T n = n.(n 1)

———

2

soit T 7 = 7.(7 1) = 28

———

2

Ce graphisme fait apparaître des cases blanches qui sont au nombre de 21, soit l’Alephbeith hormis le Beith qui est déjà inscrit. Ainsi, les blancs sont remplis et ils me permettent une lecture cohérente mnémotechnique bilitère ou trilitère d’un texte qui autrement n’apparaîtrait pas , que l’on commence par le Aleph ou le Tav . Je laisse à chacune et chacun, si l’envie la ou le démange, de faire cette expérience qui n’est pas sans surprises.

Cela peut vous paraître quelque peu rébarbatif, peut-être tiré par les cheveux, sans doute, mais je pense qu’il n’est pas vain de scruter et de chercher. Celui qui scrute les Écritures constate l’insuffisance des preuves philosophiques de l’existence de D. En effet, comment connaître D. autrement que par l’amour de D. et réciproquement. C’est chercher à approcher D., d’entrer en contact avec Lui, par des signes révélateurs venus de D. Il n’y a ni spéculation, ni raison, ni argumentation logique. L’existence de D. n’est pas démontrable. La foi s’impose d’elle-même, la raison n’ajoute rien. On ne puise pas sa foi dans des preuves, la Emmunah (la foi) est au-delà de toute démonstration. Ces signes « révélateurs », venus de D. dans les Écritures, sont une révélation pour qui veut les étudier. Ils nous permettent de nous tenir debout, tel le Waw qui s’accroche au monde d’en haut et ainsi vivre notre foi, alimentée par la nourriture qu’est la Torah.

Toutefois, la modestie demeure la règle. Il ne s’agit pas d’étudier les phénomènes pour eux-mêmes, mais bien de les replacer dans le grand abîme cosmique dont l’interprétation de la Torah peut, seule nous livrer la clef.

« Chacun peut s’attacher à l’esprit de la sagesse selon la largeur de son propre esprit et chacun a le devoir d’approfondir la connaissance de D., tant que son entendement le lui permet. D. se fait connaître à chacun, selon la largeur de la porte de son intelligence. Quant à connaître l’essence divine à fond, nul n’a jamais pu s’en approcher de près et nul ne la connaîtra jamais ». (Sépher ha Zohar, I, 103 a. –103 b.).

C’est ainsi que les vides du monde seront comblés et les blancs de la Torah enfin remplis.

Plus sur le sujet :

Qabbal, Cirdec, Cédric de Villers.