Il est donc hors de doute que l’Art Chymique d’Hermès était connu chez les Égyptiens. Il n’est guère moins constant que les Grecs qui voyagèrent en Égypte, l’y apprirent, au moins quelques-uns, & que l’ayant appris sous des hiéroglyphes, ils l’enseignèrent ensuite sous le voile des fables. Eustathius nous le donne assez à en tendre dans son commentaire sur l’Iliade.

L’idée de faire de l’or par le secours de l’Art n’est donc pas nouvelle ; outre les preuves que nous en avons données, Pline (Lib. 33. c. 4) le confirme par ce qu’il rapporte de Caligula : « L’amour & l’avidité que Caïus Caligula avait pour l’or, engagèrent ce Prince à travailler pour s’en procurer. il fit donc cuire, dit cet Auteur, une grande quantité d’orpiment, & réussit en effet à faire de l’or excellent, mais en petite quantité, qu’il y avait beaucoup plus de perte que de profit ». Caligula savait donc qu’on pouvait faire de l’or artificiellement, la Philosophie Hermétique était donc connue.

Quant aux Arabes, personne ne doute que la Chymie Hermétique & la vulgaire n’aient été toujours en vigueur parmi eux. Outre qu’Albusaraius nous apprend (Dynastiâ nonâ.) que les Arabes nous ont conservé un grand nombre d’ouvrages des Chaldéens, des Egyptiens & des Grecs par les tra ductions qu’ils en avaient faites en leur langue, nous avons encore les écrits de Geber, d’Avicenne, d’Abudali, d’Alphidius, d’Alchindis & de beaucoup d’autres sur ces matières. On peut même dire que la Chymie s’est répandue dans toute l’Europe par leur moyen. Albert le Grand, Archevêque de Ratisbonne, est un des premiers connus depuis les Arabes. Entre les autres ouvrages pleins de science & d’érudition sur la Dialectique, les Mathématiques, la Physique, la Métaphysique, la Théologie & la Médecine, on en trouve plusieurs sur la Chymie, dont l’un porte pour titre de Alchymia : on l’a farci dans la suite d’une infinité d’additions & de sophistications. Le second est intitulé De concordantia. Philosophorum, le troisième, De compositione compositi. Il a fait aussi un traité des minéraux, à la fin duquel il met un article particulier de la matière des Philosophes sous le nom de Electrum minerale.

Dans le premier de ces Traités il dit : « L’envie de m’instruire dans la Chymie Hermétique, m’a fait parcourir bien des Villes & des Provinces, visiter les gens savants pour me mettre au fait de cette science. J’ai transcrit, & étudié avec beaucoup de soins & d’attention les livres qui en traitent, mais pendant longtemps je n’ai point reconnu pour vrai ce qu’ils avancent. J’étudiai de nouveau les livres pour & contre, & je n’en pus tirer ni bien ni profit. J’ai rencontré beaucoup de Chanoines tant savants qu’ignorants dans la Physique, qui se mêlaient de cet Art, & qui y avaient fait des dépenses énormes ; malgré leurs peines, leurs travaux et leur argent, ils n’avaient point réussi. Mais tout cela ne me rebuta point ; je me mis moi-même à travailler ; je fis de la dépense, je lisais, je veillais ; j’allais d’un lieu à un autre, & je méditais sans cesse sur ces paroles d’Avicenne ; Si la chose est, comment est-elle ? si elle n’est pas, comment n’est-elle pas ? Je travaillais donc, j’étudiai avec persévérance, jusqu’à ce que je trouvais ce que je cherchais. J’en ai l’obligation à la grâce du Saint-Esprit qui m’éclaira, & non à ma science ». Il dit aussi dans son Traité des minéraux (Lib. 3. c. I.) : « Il n’appartient pas aux Physiciens de déterminer & de juger de la transmutation des corps métalliques, & du changement de l’un dans l’autre : c’est là le fait de l’Art, appelé Alchimie. Ce genre de science est très bon & très certain, parce qu’elle apprend à connaître chaque chose par sa propre cause ; & il ne lui est pas difficile de distinguer des choses mêmes les parties accidentelles qui ne sont pas de sa nature ». Il ajoure ensuite dans le chapitre second du même livre : « La première matière des métaux est un humide onctueux, subtil, incorporé, &mêlé fortement avec une matière terrestre. » C’est parler en Philosophe, & conformément à ce qu’ils en disent tous, comme on le verra dans la suite.

Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle sont difficiles, & Flamel parurent peu de temps après ; le nombre augmenta peu à peu, & cette science se répandit dans tous les Royaumes de l’Europe. Dans le siècle dernier, on vit le Cosmopolite, d’Espagnet, & le Philalèthe, sans doute qu’il y en avait bien d’autres, & qu’il en existe encore aujourd’hui ; mais le nombre en est si petit ou ils se trouvent tellement cachés, qu’on ne saurait les découvrir. C’est une grande preuve qu’ils ne cherchent pas la gloire du monde, ou du moins qu’ils craignent les effets de sa perversité. Ils se tiennent même dans le silence, tant du côté de la parole, que du côté des écrits. Ce n’est pas qu’il ne paraisse de temps en temps quelques ouvrages sur cette matière ; mais il suffit d’avoir lu & médité ceux des vrais Philosophes, pour s’apercevoir bientôt qu’ils ne leur ressemblent que par les termes barbares, & le style énigmatique, mais nullement pour le fond. Leurs Auteurs avaient lu de bons livres ; ils les citent assez souvent, mais ils le font si mal à propos, qu’ils prouvent clairement, ou qu’ils ne les ont point médités, ou qu’ils l’ont fait de manière à adapter les expressions des Philosophes aux idées fausses que la prévention leur avait mises dans l’esprit à l’égard des opérations & de la matière, & non point en cherchant à rectifier leurs idées sur celle des Auteurs qu’ils lisaient. Ces ouvrages des faux Philosophes sont en grand nombre ; tout le monde a voulu se mêler d’écrire, & la plupart sans doute pour trouver dans la bourse du Libraire une ressource qui leur manquait d’ailleurs, ou du moins pour se faire un nom qu’ils ne méritent certainement pas. Un Auteur souhaitait autrefois que quelque vrai Philosophe eût assez de charité envers le Public pour publier une liste de bons Auteurs dans ce genre de sciences, afin d’ôter à un grand nombre de personnes la confiance avec laquelle ils lisent les mauvais qui les induisent en erreur. Olaus Borrichius, Danois, fit imprimer en conséquence, sur la fin du siècle dernier, un ouvrage qui a pour titre : Conspectus Chymicorum celebriorum. Il fait des articles séparés de chacun, & dit assez prudemment ce qu’il en pense. Il exclut un grand nombre d’Auteurs de la classe des vrais Philosophes : mais tous ceux qu’ils donnent pour vrais le sont-ils en effet ? D’ailleurs, le nombre en est si grand, qu’on ne sait lesquels choisir préférablement à d’autres. On doit être par conséquent fort embarrassé quand on veut s’adonner à cette étude. J’aimerais donc mieux m’en tenir au sage conseil de d’Espagnet, qu’il donne en ces ter mes dans son Arcanum Hermeticae Philosophiae opus, can. 9. « Celui qui aime la vérité de cette science doit lire peu d’Auteurs ; mais marqués au bon coin ». Et can. 10. « Entre les bons Auteurs qui traitent de cette Philosophie abstraite, & de ce secret Physique, ceux qui en ont parlé avec le plus d’esprit, de solidité & de vérité sont, entre les anciens, Hermès (Table d’Émeraude & les sept chapitres.) & Morien Romain (Entretien du Roi Calid & de Morien.), entre les modernes, Raymond Lulle, que j’estime & que je considère plus que tout les autres, & Bernard, Comte de la Marche-Trévisanne, connu sous le nom du bon Trévisan (La Philosophie des Métaux, & sa Lettre à Thomas de Boulogne.). Ce que le subtil Raymond Lulle a omis, les autres n’en ont point fait mention. Il est donc bon de lire, relire & méditer sérieusement son testament ancien & son codicille, comme un legs d’un prix inestimable, dont il nous a fait présent ; à ces deux ouvrages on joindra la lecture de ses deux pratiques (la plupart des autres livres de Raymond Lulle qui ne sont pas cités ici sont plus qu’inutiles.). On y trouve tout ce qu’on peut désirer, particulièrement la vérité de la matière, les degrés du feu, le régime au moyen duquel on parfait l’œuvre ; toutes choses que les Anciens se sont étudiés de cacher avec plus de soins. Aucun autre n’a parlé si clairement & si fidèlement des causes cachées des choses, & des mouvements secrets de la Nature. Il n’a presque rien dit de l’eau première & mystérieuse des Philosophes ; mais ce qu’il en dit est très significatif ».

« Quant à cette eau limpide recherchée de tant de personnes, & trouvée de si peu, quoiqu’elle soit présente à tout le monde & qu’il en fait usage. Un noble Polonais, homme d’esprit & savant, a fait mention de cette eau qui est la base de l’œuvre, assez au long dans ses Traités qui ont pour titre : Novum lumen, Chemicum ; Parabola ; Enigma ; de Sulfure. Il en a parlé avec tant de clarté, que celui qui en demanderait davantage ne serait pas capable d’être contenté par d’autres. »

« Les Philosophes, continue le même Auteur, s’expliquent plus volontiers & avec plus d’énergie par un discours muet, c’est-à-dire, par des figures allégoriques & énigmatiques, que par des écrits ; tels sont, par exemple, la table de Senior ; les peintures allégoriques du Rosaire ; celles d’Abraham Juif, rapportées par Flamel, & celles de Flamel même. De ce nombre sont aussi les emblèmes de Michel Maïer, qui y a renfermé, & comme expliqué si clairement les mystères des Anciens, qu’il n’est guère possible de mettre la vérité devant les yeux avec plus de clarté. »

Tels sont les seuls Auteurs loués par d’Espagnet, comme suffisants sans doute pour mettre au fait delà Philosophie Hermétique, un homme qui veut s’y appliquer. Il dit qu’il ne faut pas se contenter de les lire une ou deux fois, mais six fois & davantage sans se rebuter ; qu’il faut le faire avec un cœur pur & détaché des embarras fatigants du siècle, avec un véritable & ferme propos de n’user de la connaissance de cette science, que pour la gloire de Dieu & l’utilité du prochain, afin que Dieu puisse répandre ses lumières & sa sagesse dans l’esprit & le cœur ; parce que la sagesse, suivant que dit le Sage, n’habitera jamais dans un cœur impur & souillé de péchés. D’Espagnet exige encore une grande connaissance de la Physique ; & c’est pour cet effet que j’en mettrai à la suite de ce discours un traité abrégé qui en renfermera les principes généraux tirés des Philosophes Hermétiques, que d’Espagnet a recueillis dans son Enchyridion. Le traité Hermétique qui est à la suite est absolument nécessaire pour disposer le Lecteur à l’intelligence de cet ouvrage. J’y joindrai les citations des Philosophes, pour faire voir qu’ils sont tous d’accord sur les mêmes points.

On ne saurait trop recommander l’étude de la Physique, parce qu’on y apprend à connaître les principes que la Nature emploie dans la composition & la formation des individus des trois règnes animal, végétal & minéral. Sans cette connaissance on travaillerait à l’aveugle, & l’on prendrait pour former un corps, ce qui ne serait propre qu’à en former un d’un genre ou d’une espèce tout à fait différente de celui qu’on se propose. Car l’homme vient de l’homme, le bœuf du bœuf, la plante de sa propre semence, & le métal de la sienne. Celui qui chercherait donc, hors de la nature métallique, l’art & le moyen de multiplier ou de perfectionner les métaux, serait certainement dans l’erreur. Il faut cependant avouer que la Nature ne saurait par elle seule multiplier les métaux, comme le fait l’art Hermétique. Il est vrai que les métaux renferment dans leur centre cette propriété multiplicative, mais ce sont des pommes cueillies avant leur maturité, suivant ce qu’en dit Flamel. Les corps ou métaux parfaits (Philosophiques ) contiennent cette semence plus parfaite & plus abondance ; mais elle y est si opiniâtrement attachée, qu’il n’y a que la solution Hermétique qui puisse l’en tirer. Celui qui en a le secret, a celui du grand œuvre, si l’on en croit tous les Philosophes. Il faut, pour y parvenir, connaître les agents que la Nature emploie pour réduire les mixtes à leurs principes ; parce que chaque corps est composé de ce en quoi il se résout naturellement. Les principes de Physique détaillés ci-après sont très propres à servir de flambeau pour éclairer les pas de celui qui voudra pénétrer dans le puits de Démocrite, & y découvrir la vérité cachée dans les ténèbres les plus épaisses. Car ce puits n’est autre que les énigmes, les allégories, & les obscurités répandues dans les ouvrages des Philosophes, qui ont appris des Égyptiens, comme Démocrite, à ne point dévoiler les secrets de la sagesse, dont il avait été instruit par les successeurs du père de la vraie Philosophie.

Plus sur le sujet :

Les Fables Égyptiennes et Grecques, Dom Antoine-Joseph Pernety, Dictionnaire Mytho-Hermétique, 1787.

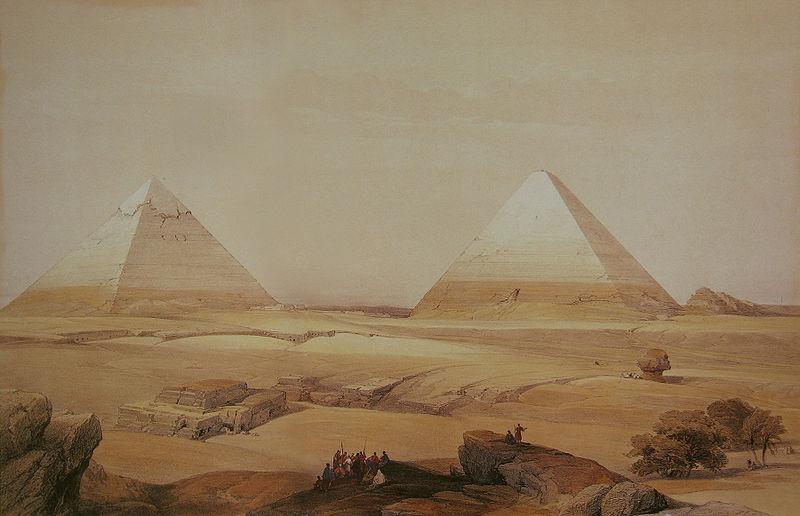

Illustration : Julien Champagne [Public domain], via Wikimedia Commons